地址:潍坊市奎文区胜利东街246号

联系人:赵忠凡

联系电话:0536-8988111

手机:15653610519

邮箱:zhangzong@jwhj.net

邮编:261041

微拍堂

微拍堂

2012-06-06

2012-06-06

610

610

在北京画院美术馆开展的“图画京华”画展,荟萃了北京画院院躲66位画家70余件精品名作。

北京画院美术馆二楼,李可染《万山红遍》迎面而来,画中远景崇山峻岭,远景红叶密布,山间瀑布,溪水奔流,画面色彩冶艳强烈,气象万千。该画左上角题为:“万山红遍,层林尽染,一九六四年秋玄月写毛主席词意可染。”

20世纪北京中国画的艺术面貌到底达到了怎样的高度?昨起在北京画院美术馆开展的两大展览――“图画京华?20世纪北京中国画坛――北京画院躲品展”和“三百石印富翁――齐白石的金石心迹”将会给观众一个答案。两大重量级展览是北京画院成立55周年纪念大展,占据了北京画院美术馆的所有展厅。

70余件画作浓缩北京国画面貌

在清幽雅静的氛围中,“图画京华”展览展示了北京画院院躲66位画家的70余件作品,中国画学研究会的创始者金城、周肇祥、陈师曾,学院派的领导者徐悲鸿、蒋兆和、吴作人,以及北京中国画院的硕彦名宿齐白石、叶恭绰、陈半丁都有出色之作亮相,该展基本囊括了活跃于上世纪北京中国画坛的主要艺术家,力图复原20世纪北京中国画坛的艺术情景,通过典型艺术家的代表作品,呈现了中国画的发展走向,堪称20世纪北京中国画艺术面貌的缩影。

展览大体分为山水、花鸟、人物三个板块,进进每个板块如同体验风格各异的艺术旅行。

前辈国画家展示的天人合一的纯美意境,观者无不心动。王梦白创作于1925年的《水野塘牛涉水》,调皮的牧童和牛儿在一起嬉戏,其中一个牧童骑在牛背上放起了鹞子,远处是在水面上悠然自得的群群野鸭。画家自题“牧童野渡骑牛背,湖水春冷野浪生”,诗画交融的奇妙境界扑面而来。

国画大家们观察生活细腻,让生活艺术化,在其笔下,即便是生活中随处可见之“俗物”也呈现出大家风范。屈贞是晚清宫廷画家屈兆麟之女,1957年景为北京画院画师,其画作《十地收获》把茄子、白菜、胡萝卜、白萝卜、辣椒、土豆、向日葵这些随处可见的物品融为一体,运笔自然、构图讲究,让人拍案叫尽。

名家笔下的动物,或布满天真情趣,或逼真重现动物神韵,功力令人叹服。齐白石创作于1926年的《雏鸡小鱼》,鱼儿在水中自由游弋,水边的小鸡探看着水中,似乎在和鱼儿对话。徐悲鸿作于1935年的《马》,表现的是马沉静休闲的一面,大树下,马儿悠然自得地吃着草,为它即将到来的驰骋做着预备。吴作人创作于1962年的《长驱远蹈》,寥寥几笔水墨,将在沙漠中跋涉的骆驼的坚韧和顽强尽现画中。

名家笔下的人物更是刻下了时代烙印,浓郁的生活细节令观者感动。卢沉创作于1963年的《新手》,画的是城里娃娃到农村,跟农民伯伯学老牛犁地的场景,人物质朴,画面生动。

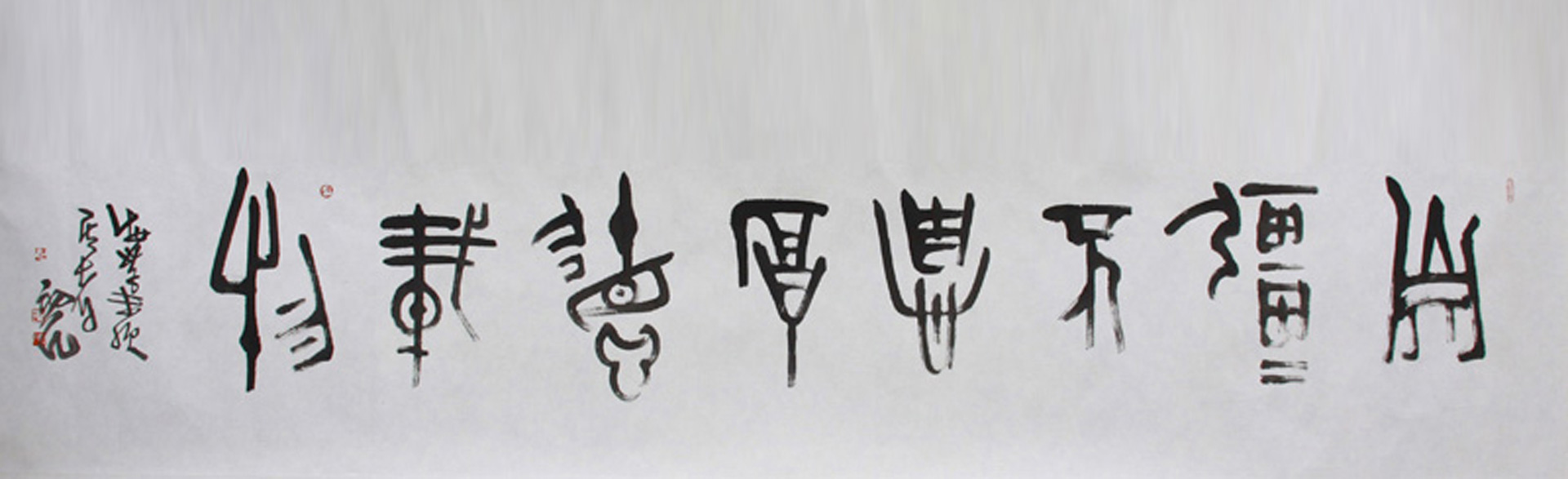

齐白石石印首次集中亮相

走进“三百石印富翁――齐白石的金石心迹”展,如同走进了一个神秘的艺术世界。齐白石刻制的300方石印各自精心放置在有机玻璃的展架上,石刻内容朝下,通过镜子的反射,观众从镜中得以领略齐白石丰富的石刻艺术。

齐白石一生治印无数,“三百石印斋”是齐白石的斋号之一,他也常以“三百石印富翁”为号,并很早就见于他的字画作品上。可巧的是,北京画院正好收躲了300方齐白石的石印,本次展览第一次完整展出这些印章的原石和部分印拓。

据齐白石研究专家黄惇先容,齐白石早在20岁前就开始刻印事业。其300方石印中除少量是为家人、学生和他人所刻印章外,大部分为其自用印。这批篆刻精品在他的创作中具有极为特殊的地位,其文献性弥足珍贵。齐白石通过篆刻作为倾诉感情、寄托理想的一种表现形式,在方寸之间把这门艺术发挥得淋漓尽致。”黄惇说。

通过一方方石印可看出,齐白石对自己的称谓可谓五花八门。“齐白石”、“老白”、“百石隐士”、“白石翁”、“老齐”、“齐大”、“老齐郎”、“湘上老农”等等,至少有十余种“名号”,“老齐郎”作于齐白石60岁那年,在进行石刻创作的同时,他还自嘲了一把:“余年60矣,今宵夜亡不为短命,刊此一笔。”其达观的人生态度可见一斑。

齐白石画作一直在坊间不断面世,关于这些画作的真伪,齐白石是如何评价的?这从他的石印中也可看出究竟。比如一方石印刻的是:“吾画遍行天下伪造居多”,而另一方石印则满含提醒躲家之意,“有眼应识真伪”。

关于朋友、知己,齐白石饱含了感激之情,其不少印章都表现了这个主题。如“吾友梅花”、“知己有恩”、“患难见真情”、“门人知己即恩人”等等。更多的还有表达其豁达人生态度的作品,如“寻思百计不如闲”、“心无妄思”、“何要浮名”、“宁肯人负我”、“君子之量容人”等等。

对童年、对家乡的眷恋也是齐白石创作一个很重要的方面。“吾幼挂牛角书”、“思持年少渔竿”、“故乡无此好天恩”、“古潭州人”等等,都流露出他细腻的内心痕迹。

尽管齐白石早在20岁就开始刻印章,但是他最典型的作品是七八十岁的诗词印章。“梦想芙蓉路八千”、“马上斜阳城下花”、“风前月下轻吟”、“隔花人远天涯近”,无不显示出作者的诗性情怀。

“我们画不过前人”

说两大展览在观众中引起了强烈震动,丝尽不为过。

“看这些前人的画我最大的感受是,我们画不过他们。”国画家徐裕颂发出了感叹。

在徐裕颂看来,“我们从小写的是钢笔字,拿羊毫的时间太短了,用鼠标的时间太长了,更关键的是,我们现在画画,更多是以浮躁的心态往谋生。”

徐裕颂感慨说,前辈画家完全是用书写的笔墨,转换成了绘画的语言,非常熟练、自然。“而更可贵之处在于,他们画画不像如今的画家画两笔就想挣钱。他们完全是为了心绪的表达,为了情感的抒发。”

在娄师白的《雏鸭》画作前,观众杨再春不住发出赞叹,“您看,这幅画寥寥数笔就画出了小鸭子的精神头儿,每个小鸭子走路的姿势都不一样。”在他看来,前辈画家的作品,更讲究笔墨功夫,构图、着色也更自然。“很多作品尽管是写实,但都有大家风范。”

杨再春总结说,这些画家在生活的捕捉和情感的寄托上值得鉴戒,“对他们来说,画画是心情的开释和对生活的眷恋,这些都对当前的画家是一种启发,也是很难超越之处。”

新闻链接

北京画院的历史

北京画院是新中国成立最早、规模最大的专业画院,现有躲品4000余件,其中不乏中国各个时期的大师珍品。

1956年,在中国人民政治协商会议第二届全国委员会上,著名画家叶恭绰和陈半丁共同提出“拟请专设研究中国画机构”的提案,受到党和国家领导人重视。同年6月1日,周恩来总理主持国务院会议,通过了文化部“北京与上海各成立一所中国画院”的报告和实施方案。文化部中国画院筹备委员会经过一年时间筹备,北京中国画院于1957年5月14日正式成立。周恩来总理及郭沫若、陆定一、沈雁冰等300余位文化界、美术界着名人士出席了成立大会。1965年,画院增设油画、雕塑、版画等专业,“北京中国画院”更名为“北京画院”。